Musée de Préhistoire Régionale

Informations pratiques

Rue Lorédan Larchey

Tél : 04 89 81 52 12

Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Tous les jours sauf mardi, 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 25 décembre

[email protected]

Du musée municipal au Musée de Préhistoire régionale

La Ville de Menton a fondé son premier musée par une délibération du conseil municipal du 29 mai 1878. A l’origine de ce musée, il y avait le cabinet d’histoire naturelle créé à titre privé en 1867 par Stanislas Bonfils (1823-1909), syndic des gens de mer et amateur d’histoire naturelle et d’archéologie.

Les collections furent installées dans la mairie de l’époque (actuelle rue du Général Gallieni) et Stanislas Bonfils fut nommé conservateur du musée municipal. Sa nouvelle carrière se déroula de 1878 à 1906. Le musée suivit la mairie dans ses déménagements, puis il fut décidé de construire un bâtiment spécial pour l’héberger.

L’établissement, qui comprenait également la bibliothèque municipale et une école de dessin, ouvrit ses portes en 1909 à l’extrémité Nord de l’actuelle rue Lorédan Larchey. Si le musée a été enrichi d’œuvres d’art au fils du temps, les collections d’archéologie et de préhistoire ont également été augmentées grâce à François-Charles-Ernest Octobon (1881-1969), élève de Stanislas Bonfils. Puis les beaux-arts et la bibliothèque furent transférés dans d’autres lieux et, en 1988, le musée prit le nom « Musée de Préhistoire régionale » avec l’ouverture d’une exposition créée par le célèbre préhistorien Henry de Lumley. Le musée a continué d’être enrichi, en particulier grâce au géologue et préhistorien Gérard Onoratini, et l’exposition a été rénovée en 2022.

La préhistoire régionale

L’exposition couvre toute la chronologie de la préhistoire européenne et se termine avec l’âge du Fer, soit le début de l’Antiquité. Les collections présentées concernent une large zone de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec quelques escapades en Ligurie. Le premier site présenté, la grotte du Vallonnet à Roquebrune-Cap-Martin, est d’importance car il fait partie des plus anciens sites préhistoriques d’Europe (1,2 million d’années).

L’exposition apporte un aperçu complet de l’évolution des hommes préhistoriques et de leur mode de vie. Les sites fouillés livrent également de précieuses informations sur les changements climatiques et les modifications des paysages survenus depuis plus d’un million d’années.

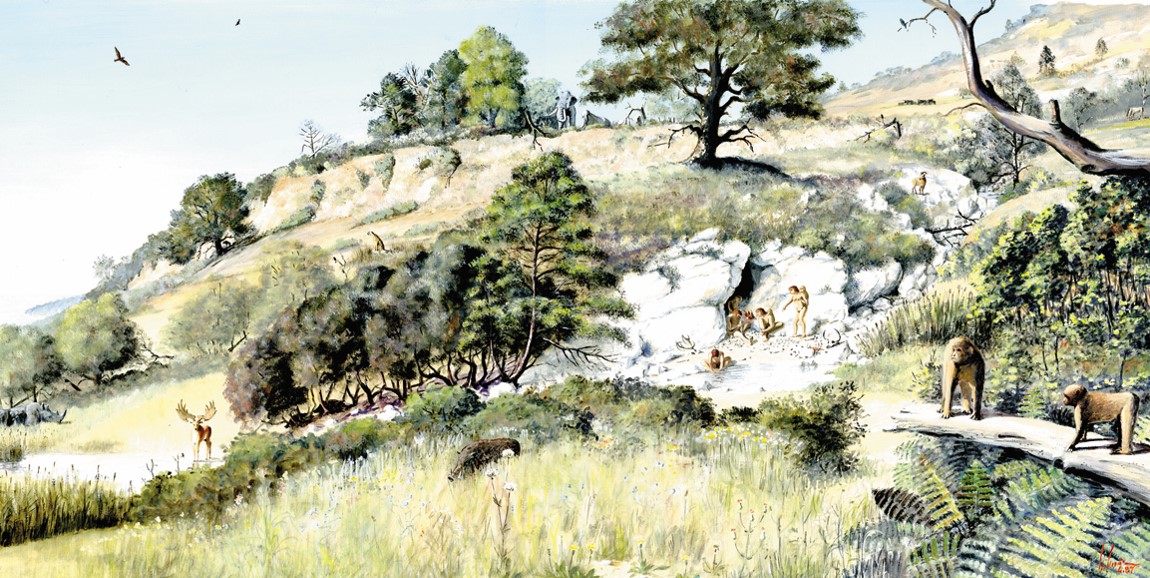

La grotte du Vallonnet, Roquebrune-Cap-Martin, 1,2 million d’années (gouache Eric Guerrier)

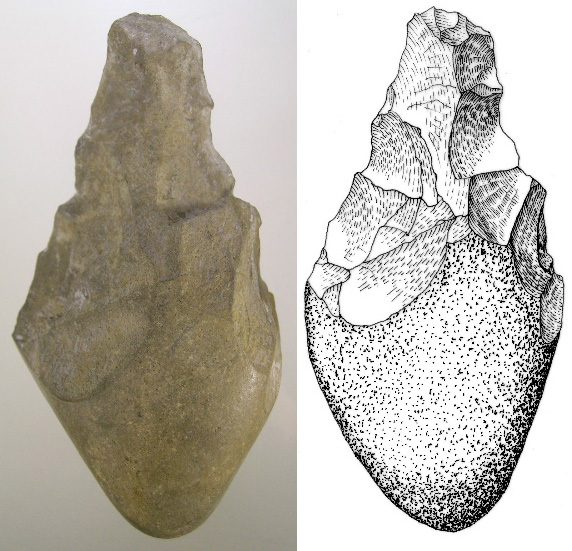

Biface du site de Tarra Amata (Nice), 400 000 ans (dessin Dominique Cauche)

La fin de la préhistoire est caractérisée par un changement majeur du mode de vie des hommes préhistoriques qui, de la chasse et de la cueillette, passent à l’élevage et à l’agriculture, ce qui induit une profonde transformation de l’environnement. Cette anthropisation commencée au Néolithique, emprise irréversible sur la nature, n’a fait que s’amplifier depuis.

Le Néolithique, un habitat de 6 000 ans (sculptures Eirik Granqvist)

L’archéologie sous-marine

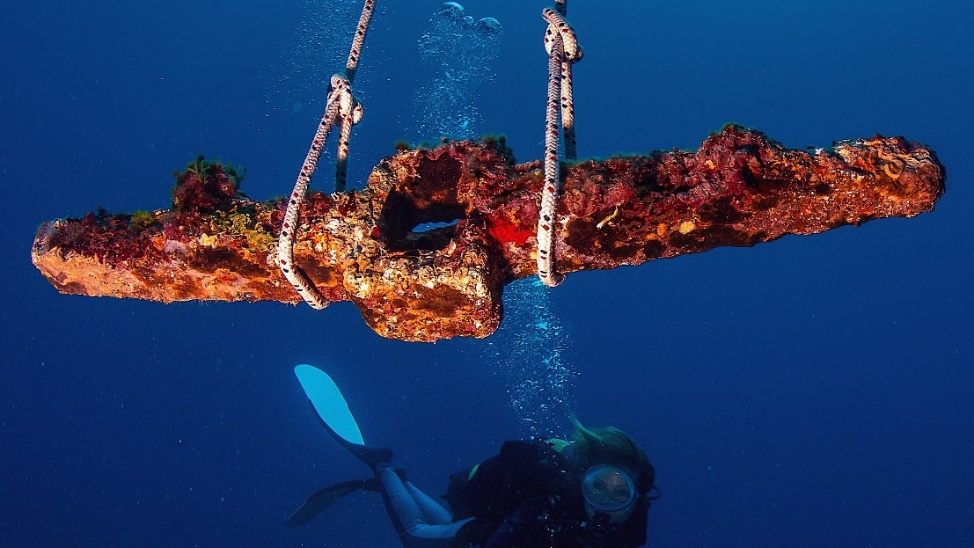

Depuis 2008, l’archéologie sous-marine s’expose également au musée grâce à l’association « Anoa, l’aventure sous-marine » présidée par Eric Dulière. Rade de Villefranche, Cap-Ferrat, îles de Lérins, côte varoise,… les nombreux vestiges sortis des eaux sont les témoins des routes maritimes qui sillonnaient la Méditerranée occidentale à partir de l’Antiquité. Les objets, qu’ils soient antiques ou de l’époque contemporaine, proviennent du domaine public maritime et sont des biens culturels maritimes appartenant à l’Etat.

Jas d’ancre antique (photo Olivier Jude)

Tarifs :

- 3 € : adultes

- 2,25 € : adultes à partir de 65 ans, étudiants, enseignants, familles nombreuses

- 1,5 € : groupes d’individuels à partir de 10 personnes et partenaires professionnels

- Gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans et pour tous les visiteurs le 1er dimanche du mois (autres bénéficiaires de la gratuité : renseignements au 04 93 35 84 64)

Visite guidée de groupes sur réservation

Visite guidée par un guide-conférencier du Service du Patrimoine le premier mercredi du mois à 14h30 (durée : 45 mn, tarif : 4 € par personne + droit d’entrée) »

Premier dimanche du mois : entrée gratuite pour tous. Des visites commentées sont proposées certains premiers dimanches du mois selon une programmation en lien avec les expositions permanentes et temporaires (début de la visite à 15h00).